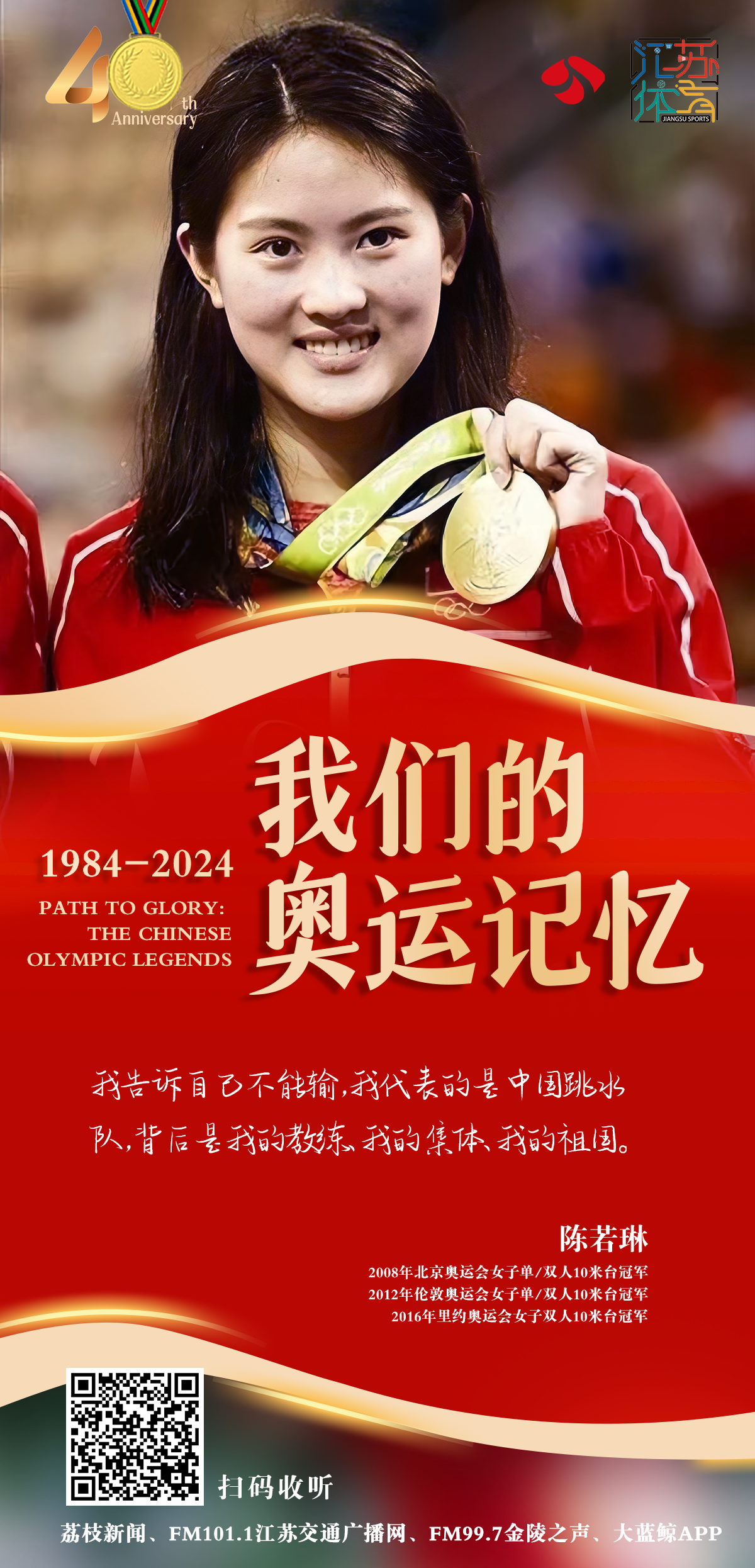

陈若琳:跳台传奇、奥运“五金”得主

16岁一战成名,首次出征奥运,斩获两枚金牌:“将近有小3万人,一报你的名字,就开始(有)观众的欢呼声呐喊声,在家门口把这块金牌重新夺回来,这个画面一辈子都忘记不了。”

运动生涯遭遇低谷,顽强面对,冲破迷茫,创奥运5金纪录:“腰伤,打了一针封闭,导致下半身不受大脑控制,硬着头皮跳,那种情况下我竟然赢了,身体条件这么差的情况下,我都能拿冠军,还有什么不能坚持的,创造奇迹有什么不可以的。”

执教新秀再出发,助力中国梦之队再创辉煌:“目标就是带领队员在巴黎奥运会上为国争光,让她喜欢比赛,喜欢这个过程,希望她能够走得更远更高。”

点击播放视频

5岁那一年,陈若琳被家人送到南通市儿童业余体校学习跳水。小小年纪的她,对跳水这项运动产生了浓厚的兴趣,8岁时便进入了江苏省青少年业余体校,打小她就是个要强的孩子。

陈若琳:我们从5岁就开始练跳水,到差不多上10米(台)才八九岁,其实小的时候刚开始不太会,觉得比较新奇,为什么别的队员能压水花,我们却压不住?是因为还没有掌握压水花的技术,等你掌握这个技术跟这个感觉之后,你就是怎么跳怎么有。小的时候是有一股劲儿在,我这个动作跳不好我就不换,教练让你换,觉得明天再练,我说不行,我一定要把这个动作跳好,始终有股劲儿在。

就是因为有着这样一股不服输的劲儿,陈若琳很快就从江苏省跳水队进入了国家队。2006年,14岁的她首次获得了世界冠军,一跃成为国家队的主力。2008年,经过队内激烈的竞争,陈若琳脱颖而出,踏上了她的首次奥运之旅:

陈若琳:其实我一直到临近奥运会之前都不太能确定自己能不能参加,因为我们不是说就两个人,在训练的(队员)可能有四五个,一直处在竞争环境中,每天去训练。所以到最后一刻,名单没公布之前都不能确定自己能不能参加,然后等真正的名单公布了,才觉得我能上了,我能代表江苏、代表中国去参加奥运会。

主持人:因为那个时候其实你也算是身经百战了,因为参加过世界杯、世锦赛,很多分站赛的冠军你都拿到了,但是踏进馆里(水立方)还是和其他馆不一样吗?

陈若琳:对,还是不太一样的。以前在电视上看到对水立方的报道,周围的人也会跟你说这是奥运会,是什么样的比赛,但当时很小,也不太能完全理解奥运会。我觉得都不紧张,可能也就决赛会稍微紧张一点。当开始报你名字的时候,将近有3万的中国观众就开始欢呼呐喊。其实我们这个项目是需要绝对安静的。在你起跳,包括裁判报你的名字到吹哨,一直到你跳下水的那一瞬间,都是需要保持高度的集中,是需要绝对安静的,但是等你开始要往台上走的时候,观众一直在呐喊、鼓掌,还是会有些受到影响。

主持人:那个时候你会采取一些什么样的方法?

陈若琳:就是在台上调整自己的呼吸,让自己的心跳放慢,不能快,然后心中保持坚定,要完全专注在自己的动作技术和比赛中。

在女子10米台预赛和半决赛中,陈若琳都名列第一。决赛中,她在12名参赛选手中最后一个出场,而加拿大名将赫曼斯对陈若琳发起了强劲的挑战,第四跳之后,赫曼斯超过陈若琳1.65分。第五跳,赫曼斯依然得到88分的高分,夺金的压力压在了16岁的陈若琳身上。

主持人:在你拿这块金牌之前,其实我们已经有两届(女子)10米台的金牌都丢失了,所以你在上场之前有没有承担着很大的压力?

陈若琳:其实是蛮想把这块金牌给夺回来的,但是也不会过多地去想这些,因为越想这些会给自己增加更多的压力,更多的还是要把自己的水平跳出来。

其实我站在台上紧张肯定是会有,但是还好自己能控制。(因为)最后一跳对于我来说其实是非常简单的,是我的拿手动作、拿分动作,所以我自己心里有底。

起跳、翻腾、入水,陈若琳一气呵成地完成了自己的最后一跳,并拿到了100.30分,从而以总分447.70分实现大逆转,为中国跳水队夺得了阔别已久的女子十米台金牌。

陈若琳:跳下来之后一直在等分数,所有的观众、教练其实都在等这个分数,(分数出来时)突然那一下就觉得如释重负了,然后压力一下子就释放出来了,本来没想哭,抱我的教练哭了,我就跟着哭。

主持人:现在再去回忆当时站在领奖台上,那一次的升国旗和奏国歌和你以往很多的世界杯世锦赛相比,会有什么不一样的感受吗?

陈若琳:我觉得当时的画面我可能会记一辈子,因为是第一次参加奥运会,然后又是在家门口把这块金牌能够重新夺回来,我觉得这个画面可能一辈子都忘不了。

北京奥运会,陈若琳不仅夺得了女子十米台的冠军,还搭档王鑫获得了双人十米台的金牌,她也成为奥运史上第一个囊括单人、双人两枚金牌的跳台选手。

然而,北京奥运会的两枚金牌没有让陈若琳脚下的路一帆风顺,对于常人来说,快乐的成长,却成了陈若琳最大的烦恼,她的身高在半年内猛增10多厘米,体重也随之增加了10斤。

陈若琳:2010年、2011年这两年,因为那会儿正处在发育期,动作会沉重,然后也会跳不动,自己没有更好的办法去解决,因为女孩在这个时期,你就是会有这个动作完成不轻松的时候,哪怕你体重控制得再好,你都会有发软,达不到要求的这种情况。因为跳水更多是靠感觉,然后再加技术,那会儿感觉不好,怎么跳都跳不好,哪怕你跳好了也赢不过人家,就这种打击是比较大的。

主持人:您是怎么度过这样的一个困难期?

陈若琳:一直到2011年的世锦赛,在上海那场比赛,赛前伤病复发,是我赛前状态有史以来最差的一次,而且还在主场。

主持人:是什么伤病?

陈若琳:腰伤。然后打了一针封闭,封闭打在腰上,其实会导致你的下半身不受你的大脑控制,就会比之前更跳不起来,完成得更不轻松。我上高台跳这个动作的时候,我觉得我肯定过不来,但是没办法还得硬着头皮跳,以这种感觉去参加了比赛。当时想反正肯定要输了,我就会想我还要不要坚持。这是在奥运会的前一年很重要的一场比赛。但是那种情况下我竟然赢了,我觉得我这么差的状态,这么差的一个身体条件下,我都能拿冠军,我还有什么好不坚持的。

就这样,不轻言放弃的陈若琳在2011世界游泳锦标赛中包揽女子10米台单人及双人项目金牌,成为中国女子跳台跳水大满贯第一人。这次比赛无疑极大地增强了陈若琳的信心,于是在2012年伦敦奥运的赛场,我们看到了一个比四年前更加霸气和自信的陈若琳。

伦敦奥运会女子双人10米跳台跳水决赛中,陈若琳和搭档汪皓以368.40分的总成绩夺冠;女子10米跳台决赛中,陈若琳又以422.30分的成绩摘得金牌,这是中国选手在夏季奥运会上收获的第200枚金牌。至此,不满20岁的陈若琳开创了一个属于自己的跳台时代——两届奥运会、4枚金牌、双料卫冕。

陈若琳的成功不仅源于她的天赋和努力,还源于她对跳水的热爱。2012年伦敦奥运会后,陈若琳并没有急流勇退,她选择了坚持。

主持人:为什么在12年奥运会夺冠后还是选择继续坚持?

陈若琳:确实像你说的,我虽然拿过所有比赛的冠军,但还是迷茫,就是说我都拿了,我后面还要不要坚持,还是去做一些其他的(事情)。但是我觉得(跳水)既然已经陪伴了我这么久了,又是我非常熟悉,比较得心应手的项目,我觉得继续创造奇迹没有什么不可以的,也看看自己能不能继续为国争光。

主持人:但是这个周期(巴西奥运周期)真的好难。

陈若琳:对,会更痛苦,因为练的时间非常长了,然后包括每天的强度也是很大,伤病也会越来越多。

主持人:你的伤病主要是集中在腰吗?

陈若琳:腰跟颈椎的伤病。有时候会突然起来的时候,腰动不了了,可能站都站不起来,但要在这种情况下去训练,就会非常的痛苦。

24岁,是常人的青春黄金期,可是作为跳水运动员,这个年纪,却可能是运动生涯的暮年。伤病的困扰、状态的下滑,年轻队友的竞争,让陈若琳几乎要无缘里约奥运会的大名单,然而时任中国跳水队领队周继红一次严厉的批评唤醒了陈若琳心中的那份坚守——那份对跳水、对自己的坚守:

陈若琳:她如果当时不及时点醒我的话,我很可能会被淘汰,因为那次是奥运会选拔赛,是非常重要的一场比赛,然后我们输了,那场比赛输的话,其实对自己的奥运之路是有很大的影响的,但幸运的是,赢我们的那对选手年纪小没法参加奥运会,如果他们年纪大一点,符合奥运会的(参赛)年龄的话,可能就是他们上了。

主持人:那一次是当众批评吗?

陈若琳:对,她其实也挺着急的,因为也知道我的情况,也知道我的想法,她在跳水(界)这么多年,每个队员的心里想法都能看出来。她当时在下面其实也找了我很多次,觉得如果再不严厉点醒我的话,可能我就会被淘汰,所以她也比较着急。当下不太能接受,就觉得我已经是奥运冠军了,还拿了4块(金牌),但是后来下来想一想也明白了,她就把我当女儿一样去对待,希望我能够走得更远一点,后来慢慢地就比较理解了。

主持人:那一次算是点醒了你吗?

陈若琳:对!从那之后自己的心理就会比较积极,想让自己去(做得更)好,想让自己去拼,同样是练,你自己积极主动去练,跟你被动去练还是不太一样。

从那以后,当年那个有韧劲不服输的陈若琳又回来了,通过自己的努力,陈若琳搭上了前往里约奥运会的班车。

主持人:因为16年的里约奥运其实和之前有一些不一样,你和刘蕙瑕搭档只参加了双人比赛,就是不能再参加单人(比赛)的时候,内心会有一些失落感吗?

陈若琳:其实是蛮失落的,但你确实没有选上,可能你的竞技水平、竞技状态都不足以支撑自己去为中国队拿到单人的金牌,所以也没办法,这就是竞技体育的残酷。但还是想把双人保住。

主持人:跟刘蕙瑕在整个搭档的过程当中,那几跳都很顺利吗?

陈若琳:还是有一点点波折的,因为我们当时离朝鲜队可能最后一跳之间就差5分,从来没有相差这么近的分数,一般第四跳下来都差不多要拉到20分到30分的样子,因为确实心理活动比较大,那一届肯定是我最后一届,所以我肯定是想有一个完美的收官。刘蕙瑕又是第一次参加奥运会,我在这种情况下要带领她把自己的水平跳出来,其实我们俩当时都挺紧张的。我就会跟她说加油,想好自己的动作,更多的也没法说,说太多的话也会打乱她的思绪。

主持人:你刚刚提到的说这一届的奥运你反而想得更多了,或者说你的这种压力就变得更大了。

陈若琳:对,因为我知道肯定是要结束了,要没办法再以运动员的身份去为国争光了,所以想让自己有一个完美的收官,再一个就是那会儿智能手机包括网络比较发达,都在说我的第五块儿能不能拿到,能不能变成女运动员中最多的奥运金牌获得者,看了之后我也无形中给自己增加了一些压力。当时自己给自己加油,相信自己大大小小的比赛经历这么多,一定可以。

5253B,向后翻腾两周半转体一周半屈体——这是陈若琳奥运旅程中的最后一跳,陈若琳和刘蕙瑕用87.36的得分上演了锁定胜局的一跳。这次比赛过程扣人心弦,结果出其完美,354.00的总分让陈若琳拿到了自己职业生涯中的第五枚奥运金牌。赛后,陈若琳用爆发的泪水,向自己的跳水生涯告别。

主持人:站在领奖台上的时候,和第一次站在08年的北京奥运会夺冠的领奖台比,内心当中的那种感慨会更多吗?

陈若琳:更多的是不舍,因为知道自己以后没有办法再继续为江苏为中国出去征战出去拿金牌,我的运动员生涯要结束了。

主持人:08、12和16,三届奥运会你再次去回望的时候,你觉得三届奥运会你会有什么不同的感慨?

陈若琳:我觉得08年应该是初生牛犊不怕虎,然后12年更多的是平淡,觉得赢得太容易了,16年更多的就是像一个时代的结束。我自己也能够为中国跳水拿到5块(金牌),我觉得自己也能够在这么多奥运冠军里,为中国跳水事业做出自己的一份贡献,我觉得是非常荣幸的。

2016年里约奥运后,陈若琳挥手作别了她辉煌的跳水生涯,退役后的陈若琳进入国际泳联跳水技术委员会, 2021年,29岁的她执裁了东京奥运会,也就是在这届奥运会,14岁的全红婵一跳惊天下,以近乎完美的表演夺得女子10米台冠军。东京奥运会后,陈若琳被任命为全红婵的主管教练,作为曾经的世界顶尖选手,她对于女台选手的技术动作以及成长发育中遇到的各种问题更有着深刻的体验和经验,这种安排是中国跳水梦之队的一种传承。

主持人:你现在跟全红婵之间的沟通,或者说在训练过程当中,你觉得你们俩的配合是很好的吗?

陈若琳:我觉得已经算是很默契了,我一个眼神她就知道我在说什么。

主持人:你一般给她的眼神更多是犀利的、严厉的,还是温柔的、鼓励的。

陈若琳:要看她当天训练情况。因为在训练场,你得要压制住队员,因为如果你在训练场上跟队员嘻嘻哈哈,他就不把你当回事,还要有一种教练的威严感,你再去改他的技术,让他打破原来动作的习惯,你必须要有威慑力在。

主持人:全红婵其实在东京奥运会一战成名,让你去当她的主管教练,你自己会有压力吗?

陈若琳:有压力是肯定的,因为她算是一步到位的。对这么一个小运动员来说,她什么都没有经历过,直接去参加奥运会,然后外界的一些声音,就容易把她一下捧得太高了。

主持人:所以你跟全红婵在平常的沟通的时候,是不是也会看到自己曾经的影子?

陈若琳:是。觉得像是在走我曾经的路,所以我希望她能够走得更远更高一点。我对全红婵更多的是严厉加鼓励,因为比赛我们还是要鼓励她,让她有信心,不要去抵触比赛,让她喜欢比赛,要(让她)喜欢这个过程,然后更多是在训练中找不足。

主持人:从做教练的角度来说,会给自己有什么样的目标吗?

陈若琳:目标就是带领队员在巴黎奥运会上为国争光。

主持人:从08年到即将到来的巴黎奥运会,算是第五次踏上奥运赛场,但是已经换了三个身份了,三届是运动员,一届是执裁,一届是教练员。如果让你再重新去体验一下的话,你更愿意用哪一种身份?

陈若琳:运动员。

主持人:为什么还是选择运动员?

陈若琳:我如果当时能理解做教练员的心情的话,我当时每天一定特别认真,特别刻苦,觉得还是当运动员最幸福。小的时候确实不太能理解,当你经历了不同的身份,不同的事物之后,觉得确实是当运动员最幸福。其实自己也挺荣幸能够成为中国跳水的一员,用运动员、裁判或是教练员的身份去为国争光,感谢江苏队和国家队培养了我,也希望自己能够实现自己人生的价值,能够继续为国争光,为中国跳水事业做出一些贡献!